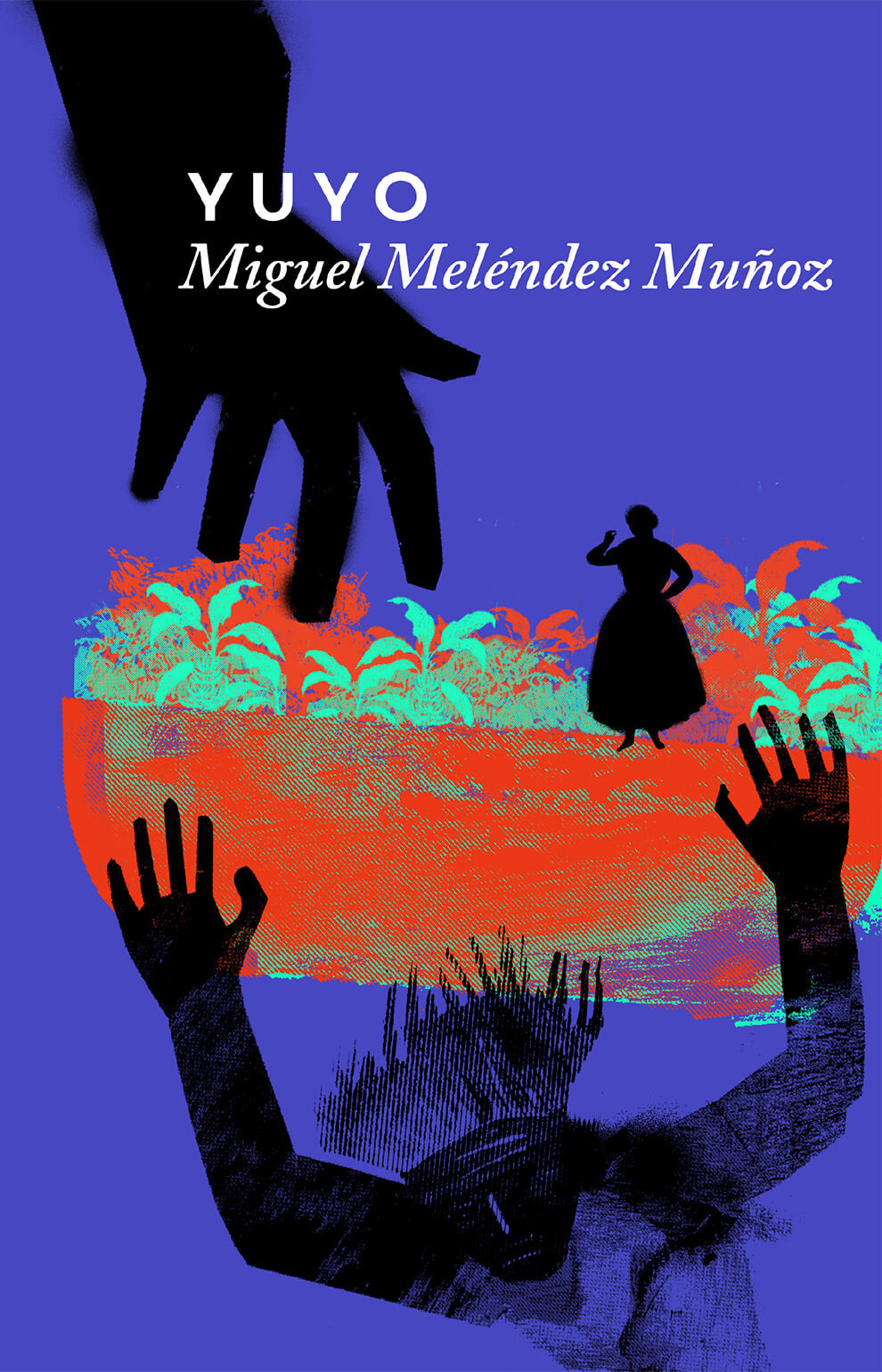

Yuyo no se movía. Su cuerpo adquiría contornos estatuarios, esculturales. Su hermosa cabeza de india, echada hacia atrás, en arrogante posición el rostro, como si comprendiese el peligro que la cercaba y quisiera desafiarlo con el poder de su belleza y someterlo a los caprichos de su carne morena; sus brazos hermosos, redondos, descubiertos al aire, en cuya carne el sol hacía destacarse con lineamientos sutiles sus venas azules, de un azul añil con tonos de lapislázuli; su busto de curvas recias e impecables, inmóvil como si debajo de las rosas de su pecho hubieran cesado definitivamente las palpitaciones de su corazón; así, como una estatua, como una interrogación, escuchaba a aquel hombre que hablaba a su alma, cándida y sencilla, virginal.