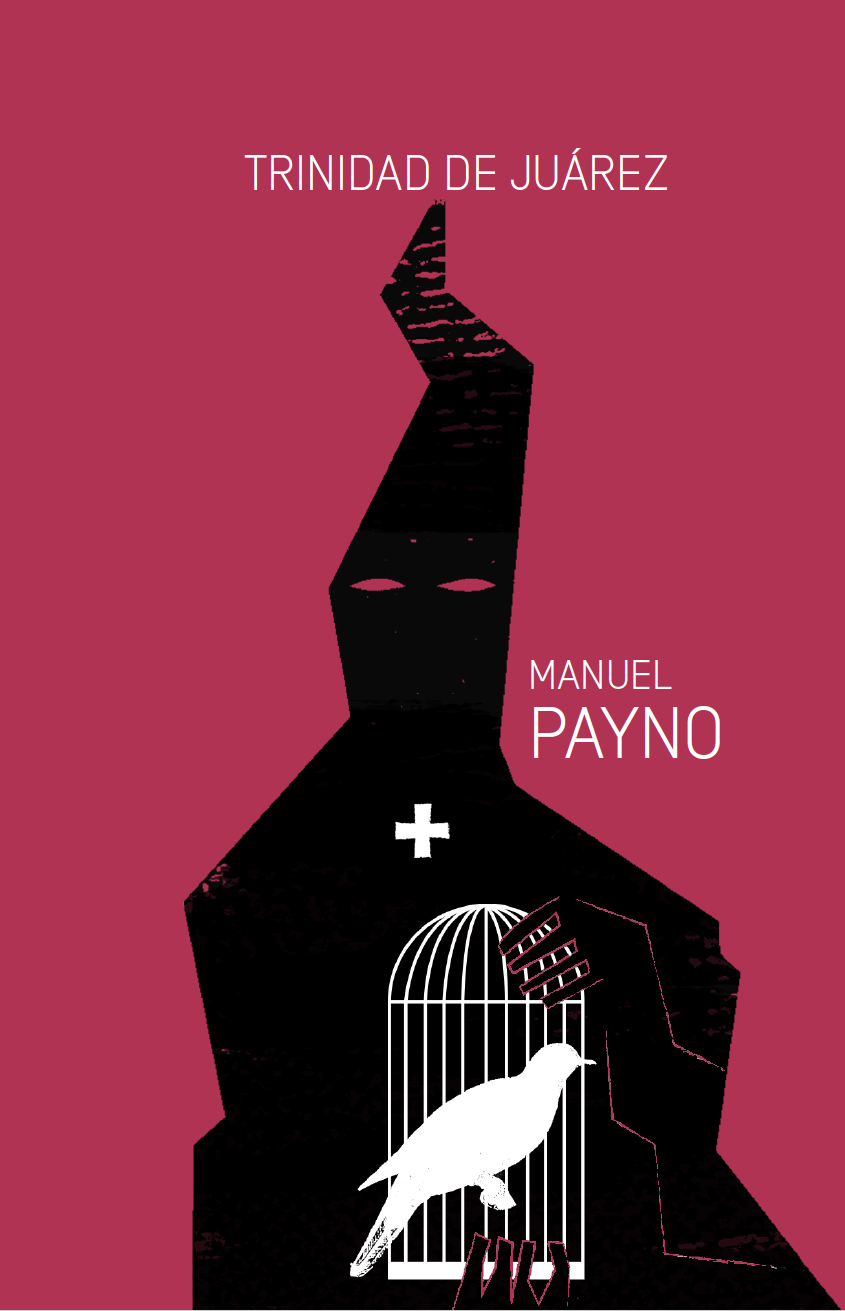

Trinidad de Juárez

Manuel Payno

1844

Edición y notas: Azucena Rodríguez y Verónica Hernández Landa Valencia

—Ho hay que ruborizarse, muchacha —prosiguió don Hernando—; los pimpollos como tú necesitan de la sombra de las viejas encinas. Tenía yo noticias de ti, y he formado grandes proyectos para la felicidad de la casa.

—Mi hermana es bastante noble con sus virtudes —dijo Arturo—, y yo espero que el señor don Hernando…

—Usted no tiene nada que esperar, sino que obedecer —murmuró con voz ronca don Hernando—. Usted, caballero, es un huérfano de la casa, y ya pensaremos en darle a usted carrera y proporcionarle una buena suerte.

Estos muchachos deben amarse forzosamente. Se han criado juntos, son hermosos… ¡Oh! Esto es terrible. Es menester que Arturo marche muy lejos, donde jamás vuelva a ver a Trinidad”. Arrullado con esta idea, y con la esperanza de ser el esposo de la encantadora muchacha, se durmió nuestro católico y respetable amigo don Hernando de Juárez.